近日,围绕影片《南京照相馆》《731》等影片生发的舆情,再次引发人们对于电影舆情的关注。看来,在互联网和全媒介条件下,电影舆情愈发呈现复杂多变的特征。在和一位媒体朋友交流时她提出:要有效应对舆情,首先要正确分析舆情,我以为其言极是。

一般认为,电影舆情是公众对电影作品产生的认知、态度倾向的显示,是社会舆情在电影生产和传播领域里的延伸,也是个人文化消费行为嵌入更广泛社会文化语境的展现。实际上,它目下的表现形态、来因去果和社会影响要更为繁复驳杂、更为难解诡谲,只有客观理性、实事求是地加以解析,分门别类、有的放矢地予以应对,才可能了然舆情真相,摆脱舆情陷阱,打破舆情枷锁,保障和促进我国电影艺术健康和可持续发展。

在我看来,当下电影舆情的表现形式各各不同,主要有四:

一是负面评价。

所谓负面评价,是指影片放映后出现的各种批评声音,这种批评一般不留情面,有时还很尖锐,但基本上“就事论事”,是针对一部影片的具体内容或表达而言的。比如2024年8月,由胡玫导演的《红楼梦之金玉良缘》上映后遭到各种差评,主要齐集在对原著的改编、内容的取舍、选角的争议诸方面。这些批评虽然百味杂陈,大都是善意的、建设性的。但主创团队的反应却有些过激,先是指控批评者是“AI黑粉”“有组织抹黑”,并威胁将采取法律手段起诉,接着又删除相关微博、关闭微博评论功能……结果酿成了几乎“一边倒”的舆情,导致了影片口碑和票房的双重失败。

实际上,对这种常见的批评大可不必过分顶真甚或顶牛,营造健康的舆情环境并不是为了遏制批评,更不是为了禁止批评,而是要想方设法让批评发生在理性的框架内,使之成为创作者与观赏者、文本与受众之间的桥梁和通道。正常的批评和交流不仅可以帮助创作者提升思想和艺术境界、了解受众的愿望和需求,而且有助于形成社会和观众的集聚效应,促进艺术的生产和传播。

不妨设想,如果一部影片上映后,波澜不惊,无声无息,如同一潭死水,那影坛将多么荒芜和无趣?特别是在新的娱乐形式层出不穷、电影的时空天地不断受到挤压的全新语境下,到底是有人关注、有人评说好,还是让人们三缄其口,或者一看到批评就怼回去、一有不同意见就封口打压好,答案是不言自明的。

批评话语的开放、包容程度,本身就是电影舆情环境是否健康完善的一种检验。因此,对于各种批评(包括负面的)一定要兼容并包,要理性分析和对待,“言者无罪,闻者足戒”,切忌不问青红皂白一棍子打死。为中国电影产业可持续发展计,凡正常、善意、建设性的批评讨论,不仅不应当受到打压,而且应该受到鼓励和倡导。

二是话题争议。

在网络数字时代,为了挣脱众生喧嚣和海量信息的遮蔽,人们总是更关心紧扣时代脉搏、贴近生活实际、汇聚社会热点的共同话题,话题作为一种注意力资源,同样在电影舆情占据非常重要的位置。一部电影的题材内容、人物塑造、叙事结构,甚至一个桥段、一个细节、一句台词都可能成为争议话题,引发舆情热点。

2018年上映的《我不是药神》就是这样一部具有代表性的电影。影片上映后即引发广泛的社会反响和话题讨论,焦点集中在电影内容与真实事件存在的差异、药品专利与仿制药的法律争议,以及情与法的界限等方面。值得称道的是,面对这些尖锐的话题争议,相关各方没有畏缩逃避,而是紧密合作、积极应对,不仅使电影的放映过程得以正常进行,让作品的艺术和社会价值在舆论激辩中得到充分兑现(豆瓣评分高达9.0分,票房32亿),而且激发了社会和公众对医疗公平的持续关注,经由国家领导人批示,国务院常务会议研究,实施进口抗癌药零关税、鼓励创新药进口、落实抗癌药降价、强化短缺药供应等久拖未决的社会医疗保障措施得以加速落地,直接、间接地促进了我国的医疗改革——一部“话题”具有争议的电影,最终成为推动解决民生难题的“催化剂”。

同样,聚焦校园霸凌话题的《少年的你》,引发公众对校园霸凌和未成年人保护的广泛讨论,最终推动了相关法律的修订。功莫大焉!

可见,话题争议并不可怕,重要的在于应对的主动性和导向性。面对争议,无须精神紧张、进退失据,只要指导思想明确,客观理性、积极有为,就有可能把舆情中的话题争议转化为公众参与的社会对话契机;如果善于去伪存真、因势利导,就有可能将争议的能量转化为推动社会进步的建设性力量和艺术与观众共情共鸣共振的难得良遇。

三是谣言流散。

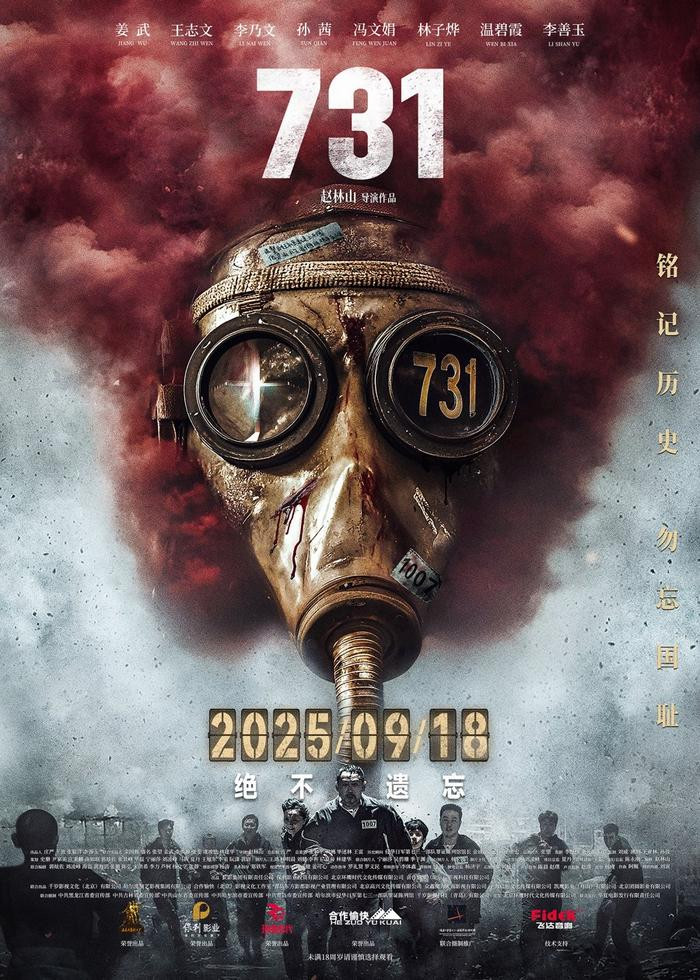

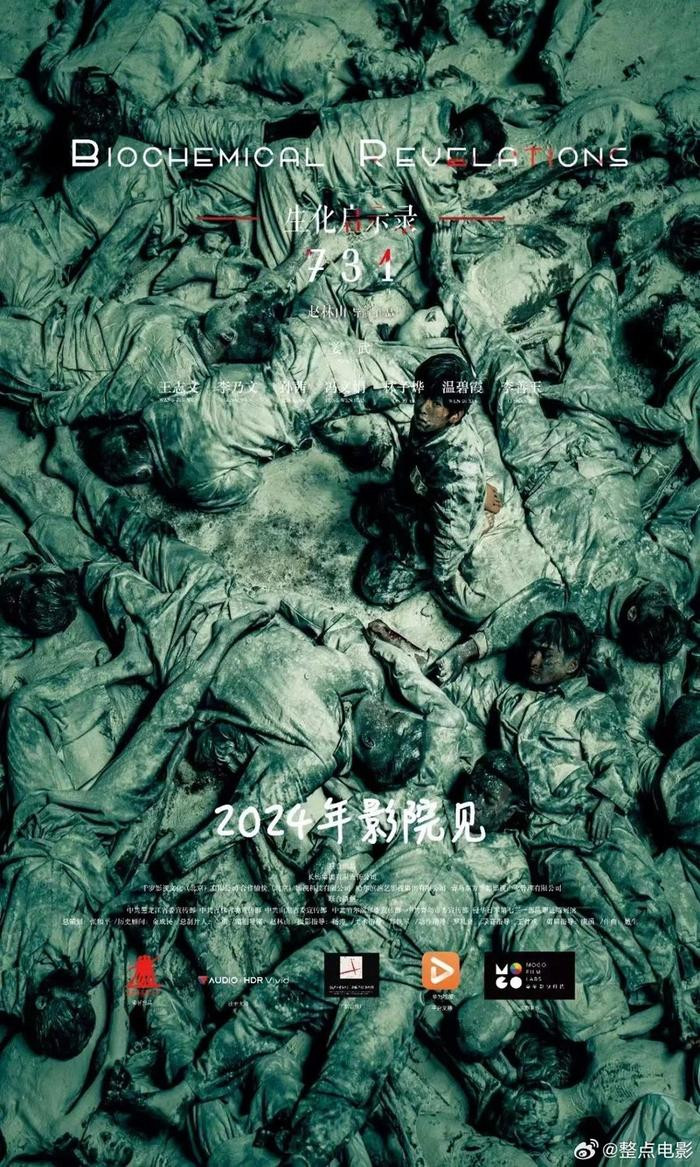

电影舆情中的谣言流散实际是一种信息生态失衡的复杂现象,其成因既涉及信息不对称、社会心理等维度,也与一些自媒体为了获取流量收益,故意耸人听闻相关联。近期,围绕电影《731》定档和延期的舆情就很值得注意:有人诠解说是为同题材电影让路而“顾全大局”,有人传布说是因为影片“未最终通过备案”,还有人散布说是因为“血腥画面危害青少年”,受到“学生家长举报”……一时流言四起、莫衷一是。影片到底质量如何另当别论,为什么一部电影还没有上映就会出现这么多的流言蜚语,背后隐秘的运作和诉求值得深省。

其实,由于电影自身及大众文化的特性,历来易生小道传闻,只是在互联网条件下,它们显得更加活跃和频发,林林总总,形形色色、应有尽有。这就需要我们更加注重甄别和选择。对于其中涉及重大原则、敏感有害的谣传,需要我们及时出手应对辟谣,而对于一些无足轻重、无关宏旨,甚或无聊的传闻谣言则完全可以采取“冷处理”的态度。《好东西》是2024年邵艺辉导演的一部女性题材电影,上映期间曾引发各种奇谈怪论,有人以影片中有“吃软饭”“重女轻男”,以及准备“肉搏”的镜头为例,试图制造男女性别对立,并无端揣度和攻讦主创的性取向。对此,编导冷眼以对,既不申辩也不解释,其后又选择解散影迷群,关闭个人社交平台,有效避免了无谓的争论,最终影片的电影票房突破了7亿元。看来,对于谣言,沉默有时比解释更有效,冷处理有时比热对抗更有利。谣言就像病毒,通过人际接触指数级扩散,当它失去了宿主和传播渠道,就只能自然消亡。现代社会心理学和传播学的规律,在这里同样是适用的。

四是恶意攻击。

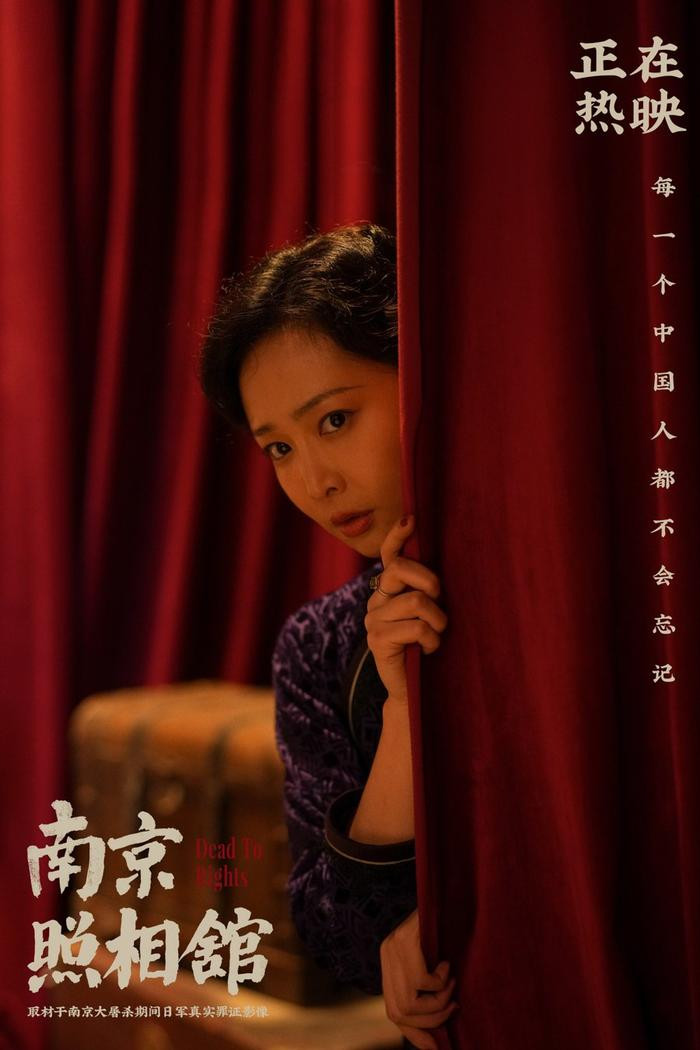

恶意攻击是电影舆情中最需要关注和破解的现象,尽管它们的动机、来由可能颇为复杂,但从本质上说,主要为二:一是意识形态因素干预,而且,它的背后往往会有某些政治势力的参与。二是商业利益恶性竞争,资本一旦不受节制,就可能无所不用其极。前不久,《南京照相馆》上映后,受到市场和观众的热烈欢迎,但同时也遭遇大规模的网络攻击。笔者注意到,除了大量恶意差评,导演申奥的社交账号等也被恶意攻击,某国驻上海总领事馆甚至专门发布所谓“安全提醒”……对于这样一部主要表述历史史实,相对克制、从容的反法西斯战争影片进行政治化解读,并对主创人员进行人身攻击,显然已经超出正常的电影讨论范畴,是“功夫在诗外”了。对于这种蓄意突破历史认知、民族情感和人类良知红线原则,践踏艺术准则的恶意言论和行为,必须予以坚决回击,以正视听。

无独有偶。同样是申奥导演的作品,2023年上映的《孤注一掷》因为题材内容、合同纠纷也曾遭遇多轮恶意攻击,凭借社会和观众,以及公安反诈部门的大力支持,成功抵御了网络恶意攻击及舆论压力,成为国内反诈宣传的标志性作品。由此足见,对于网络上的恶意攻击,广大观众的眼睛是雪亮的,是有自己的基本判断的,大家更看重的是作品本身的思想品质和艺术完成度,而不是网络上的鼓噪和喧闹。《南京照相馆》尽管遭遇大规模的网暴,但上映10天,票房就超过15亿,观众人次近3000万,领跑今年暑假档;《孤注一掷》遭遇攻击后,票房反而持续上涨,最终超过38亿人民币。事实俱在,任何不良的政治企图和无节制的资本欲望在今天这样的大时代都是难以得逞的。

要言之,电影舆情是个大世界、大舆论场,对它每一次的脱缰狂奔,都需要我们认真找到它的源头,精准识别它的性质,正确把握它的走向,进而合理地匹配、运用相应的策略和方法,用一把钥匙开一把锁。只有与时俱进、不断探索,才能更有效地解析、破解和驾驭愈加纷繁、层见叠出的舆情百态。实在说,在这方面我们要做的工作还有很多。

盈昌配资-股票配资怎么赚钱-配资平台正规-股票配资是什么意思啊提示:文章来自网络,不代表本站观点。